——加强学术交流 开拓科研视野

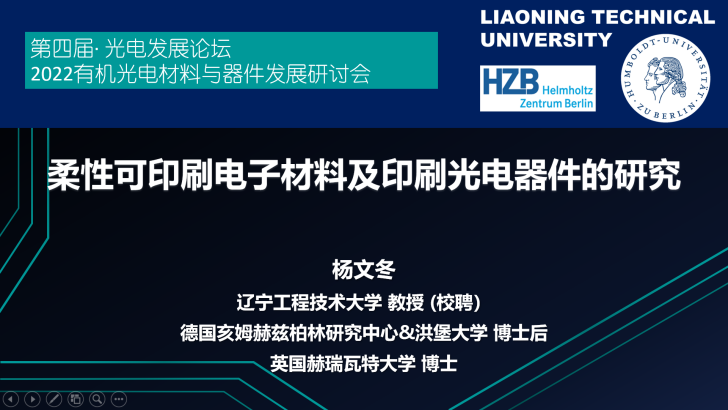

2022年7月28日-30日,第四届有机光电材料与器件发展研讨会在浙江宁波成功举办。会议由光电材料器件网、宁波大学、杭州电子科技大学、中国光电产业平台和中国新材料发展平台联合承办。来自全国多所著名院校、国家重点实验室、科研机构和企业的专家学者参与了本次国际学术交流会议。我院杨文冬教授(校聘)受邀参加了本次会议,并做了题为“可印刷电子材料及印刷光电器件的研究”的报告。

本次会议聚焦计算与仿真、合成制备与性能、有机光电材料化学与分子设计、有机印刷工艺与柔性器件、有机光电集成系统及产业化与市场等主题进行深度研讨,采用了线上、线下相结合及直播的模式。会议吸引了来自全国各地数百名线下参会者,包括多名院士、大学校长(副校长)、国家级人才专家学者、科研工作者及研究生等。此外,本次会议也吸引了20余家参会展商。

7月29日,中国科学院院士李永舫、中国工程院院士赵连城和江苏师范大学副校长董晓臣(代黄维院士)分别进行了特邀主题报告。国家杰青、教育部“长江学者”特聘教授胡文平针对有机集成电路进行了研究报告。南京邮电大学教授、教育部青年长江学者赖文勇,中科院微电子研究所、中组部国家级高层次引进人才李蒙蒙,东南大学教授管英士分别介绍了团队在柔性印刷电子材料与器件、单分子层聚合物场效应晶体管及集成电路,和柔性可拉伸有机半导体材料方面的最新研究进展。中科院百人计划、中科院化学研究所研究员乔雅丽、国家纳米科学中心研究员江潮、吉林大学教授(长白慧谷人才)段羽等也进行了精彩绝伦的报告。针对导电材料的墨水化和图案化难题,我院杨文冬教授讲述了自己团队在印刷电子材料及其印刷光电/无线传输器件的基础科学研究和产业化研究初探和创新,并阐明其发展方向和未来可能的应用前景。针对印刷电子材料的制备、器件的制作及应用与同行们进行了探讨,并介绍了我校辽宁工程技术大学的情况和电信学院正在开展的一些研究。

7月30-31日,第四届全国有机场效应管会议暨第二届柔性印刷光电材料与器件国际会议(OFET-4 & ICFPOE-2)在湖南长沙市举办。本次会议由中南大学主办,中南大学物理与电子学院承办。会议以“柔性印刷光电材料与器件”为主题,对国内外研究的最新进展,面临的机遇和挑战及未来发展方向进行了学术探讨。来自中国大陆、中国香港、美国、英国、日本、新加坡、韩国等境内外相关研究领域的400余位专家学者齐聚一堂,在本次会议上进行了紧扣前沿动态和深入浅出的精彩汇报。我院杨文冬教授组织带领LTU-FlexEnable团队全体研究生线上参加了本次会议。

刘云圻院士、马於光院士、东京大学Takao Someya教授、天津大学胡文平教授和华南理工大学彭俊彪教授5位专家先后作了精彩大会特邀报告。其中胡文平教授从关键材料、关键技术和关键应用三个方面展开叙述了有机集成电路面临的挑战,并指出柔性、可印刷、可拉伸的新型电路将成为与硅基电路互补的集成电路的发展新路径,是国家重大战略要求之一。

30日下午至31日上午为6个线上/线下混合分会场和1个线上专场的汇报。在柔性电子材料与器件分会场,武汉大学吴伟教授进行了题为“全印刷电子与智能包装应用”的报告。哈尔滨工业大学(深圳)的魏军教授分享了她对于“柔性印刷电子的机遇与应用”的理解。中国科学院化学研究所的宋延林教授介绍了如何解决咖啡环效应、瑞利失稳和马拉戈尼效应等科学难题。来自宁波圆芯电子有限公司的陈韦宁工程师介绍了公司关于印刷柔性中小规模集成电路产业化平台方面的关键技术。31号下午召开了会议主题论坛,6位专家和来自新加坡国立大学、2010年诺贝尔物理学奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)教授、清华大学的帅志刚教授和西北工业大学黄维院士进行了主题论坛和报告,引发了参会人员对材料领域、发光领域、柔性电子领域等发展前景的思考与展望。

学术会议是传递和交流学术观点的重要载体,研究生参加学术会议有利于开拓其国际视野、学术视野和人生视野,帮助其了解行业最新研究动态,行业内的研究热点,可以使研究生对该领域的研究背景、发展现状、应用前景等方面有一个较为全面系统的了解,对于今后开展相关研究或进行交叉学科的研究非常有帮助。两场会议不仅有助于团队成员了解柔性电子领域最新的研究进展和成果,而且引发了团队关于品格培养和能力建设的思考。

学术会议可以让人恢复活力,聆听“大牛”报告是鼓舞人心和充满活力的机会,可以与更广阔的科学界建立联系,思考完成自己研究的新策略,并建立合作。一个好的会议能使一位科学家——无论他的职业阶段是什么——走出一个低迷的状态。与会者从会议中获得的主要好处是反馈、合作支持、知识社区意识,以及拥有与朋友和同行讨论合作项目或机构发展的时间。这些经历不仅可以了解领域前沿、分享研究成果、启发科研思路,而且能开拓科研视野,强化自身学术水平,实现科学素养与科研水平的同步提升,成为优秀的科研人才。

.