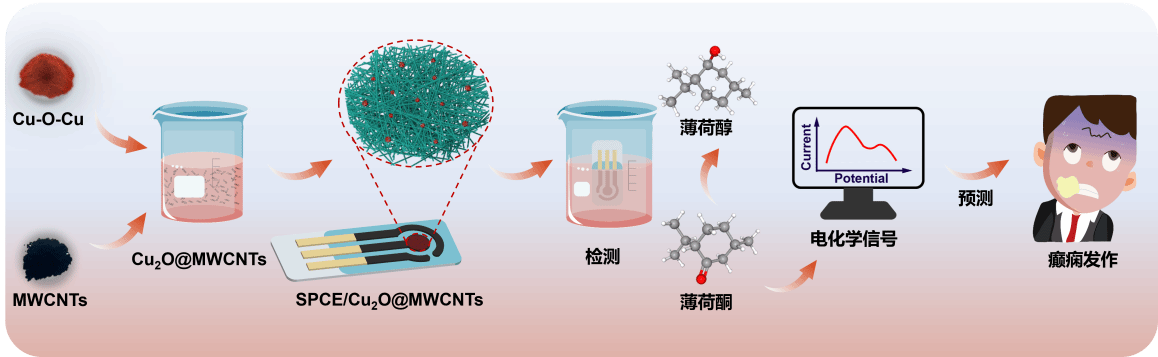

近日,我院杨文冬教授指导的联培硕士研究生胡子龙(中国科学院深圳先进技术研究院杨良滔助理研究员联合培养)以学生第一作者身份,在国际知名期刊《Advanced Healthcare Materials》(影响因子>10,JCR Q1区)上发表了题为“The construction and mechanism of SPCE/Cu2O@MWCNTs electrochemical sensor for menthone detection for epileptic seizures prediction”的研究论文。该研究创新性地构建了一种基于氧化亚铜/多壁碳纳米管复合材料的电化学传感器,成功实现了对癫痫关键生物标志物薄荷酮的高灵敏检测,检测限低至0.3 mM,灵敏度达88.243 µA·mM⁻¹·cm⁻²,并通过细胞实验验证了其优异的生物相容性。该传感器为癫痫发作的早期无创预警提供了便携式、低成本解决方案,具备良好的临床应用前景。

图1 SPCE/Cu₂O@MWCNTs传感电极的构建及其在癫痫发作预测中的潜力

值得关注的是,此前胡子龙同学已在领域顶级期刊《Chemical Engineering Journal》(影响因子>13, JCR Q1区)发表了题为“A high-entropy electrode material for electrobiochemical and electrophysiological signals detection”的突破性研究。该工作首创了一种由五种过渡金属元素构成的高熵合金电极材料,兼具葡萄糖检测(灵敏度2861 µA·mM⁻¹·cm⁻²)与心电、脑电、肌电等多模态生理信号监测功能,其皮肤接触阻抗较传统干电极降低超60%,为可穿戴健康监测设备的开发提供了全新材料范式。两篇论文从生物标志物检测到多模态信号集成,形成了“精准诊断-实时监护”的全链条技术突破,彰显了我院在生物医学传感领域的系统性创新能力。

上述两项成果的连续突破,得益于我院“开放协同、学科交叉、校/所/企联动”的创新培养模式。作为中科院深圳先进技术研究院联培生,胡子龙同学在杨文冬教授团队与杨良滔助理研究员团队的双导师协同指导下,深度融合材料科学、通信工程与生物医学工程前沿技术,攻克传感器灵敏度提升、生物相容性优化等核心难题。近年来,我院持续推进校-所-企协同育人模式,通过课题共研、资源共享机制,为学生提供“基础研究-技术开发-产业转化”的全链条科研训练。

随着多篇高水平论文在国际顶级期刊的密集发表,我院在医工交叉、生物电子、智能传感等领域的学术影响力显著提升。面向未来,学院将紧密围绕“健康中国”战略,进一步拓展跨学科导师团队建设,完善“学术导师+产业导师”双轨培养体系,着力培育具有国际视野、技术转化能力的复合型创新人才,为推动全球医疗科技发展注入新动能。

论文链接:

1. Advanced Healthcare Materials: https://doi.org/10.1002/adhm.202500764

2. Chemical Engineering Journal: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.156209

审核:吴岳新 李蕾 南敬昌